Nishika AI News Letter - Issue #72

Claudeのプロンプトキャッシュ機能はなかなか画期的。ほとんど同一のプロンプトを少しずつ変えて投げ続ける用途は結構あるので、連続してCallしてくれる限りはキャッシュ利用で安く・早くできる機能は、かなり魅力的に映る事業者もいると思う(弊社含む)。

一方で、人間に代わってがっつり検索してくれる生成AIや、生成AIが生成した文章を検出してくれるツールなど、なぜか来るぞと言われた生成AIが流行らないケースも多く見られます(前者は言い切るのは早いかもしれませんが、私は流行らないと思っています)。

「せっかく生成AIという面白いものがあるんだからプロダクトアウトで使い所を探そう!」という発想は全然良いと思いますが、「あなたが利用者だったら嬉しいですか」というシンプルなセルフチェックは常に欠かさないようにしたいものです。

Promotion

SecureMemoCloudは、世界最高水準の精度96.2%の音声認識AIを搭載した会議録作成支援サービスです。

評価用に作成された綺麗な読み上げ音声ではなく、リアルなビジネス会議音声について他社の追随を許さない高精度を誇るAIモデル「shirushi」を搭載している点が最大の特徴です。さらに、音声認識AIと生成AIを組み合わせた専門用語・社内用語の認識機能を備えており、圧倒的な認識性能を誇ります。

将来は、文字起こし結果をもとに会議アシスタントとしてあなたをサポートする生成AIの搭載を目指しています。

SecureMemoは、世界最高水準の精度96.2%の音声認識AIを搭載しつつ、オフライン環境で処理が完結するAI文字起こしソフトウェアです。

「精度の圧倒的な高さ」「オフライン完結」の2つを両立しているサービスは他になく、警察・医療機関・民間企業の経営企画/IR/人事部門様といった皆様にお使いいただいています。

評価用に作成された綺麗な読み上げ音声ではなく、リアルなビジネス会議音声について他社の追随を許さない高精度を誇るAIモデル「shirushi」を搭載している点が最大の特徴です。さらに、独自開発した、声紋登録不要で完全自動の話者特定AIも搭載しています。

Application

Claudeがプロンプトキャッシュ機能を発表。

大部分は同じだが微妙に異なるプロンプトを何度も投げる用途がある(例えば、長大なドキュメントを回答のソースとして使い、毎回質問を変えて投げる用途)が、入力トークンに対する課金は毎回のCallで発生するので、費用が莫大になってしまう問題があった。キャッシュは5分使われなかったら消えるようで、継続的な利用も促す。

普通に便利だし、ビジネス面でも画期的な機能。そして、他のLLMベンダーも追随するはず。

Florence-2をわかりやすく解説、なぜマイクロソフトの新AIは軽量でも大規模超えなのか

Microsoftが数億パラメータの小型Vision Language Model、Florence-2を発表。

物体検出、キャプション生成、OCRなどの画像タスクを1つのモデルで、かつプロンプトベースで処理させられる。

タスクを解くだけであればGPT等のLLMも可能だが、数千億パラメータある彼らと違って非常に小型であり、ローカル環境でも利用可能なレベルであることが特徴。

AIが人間に代わってがっつり検索。「SearchGPT」がくるらしいのですが

以下はその通り。もっと言えば、ソースのリンク先を見に行くような人はGPTの回答では満足しないということで、Googleの検索広告売上が堅調に成長していることから、むしろこちらの方が多数派だと思われる。

しかし、SearchGPTによって、ユーザーにとって満足な回答が得られたなら、たとえソースのリンクが正確で豊富にあっても、ほとんどの人はわざわざリンクをクリックしてオリジナルを読みにいくようなことはしないでしょうね…。

Technology

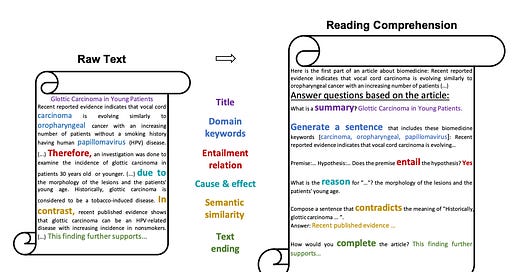

Adapting Large Language Models to Domains via Reading Comprehension

LLMに特定の専門分野に強くさせるために、学習させるテキストをそのまま与えるのではなく、読解問題化したものを追加することで効果が上がるとのこと。例えば要約したり、特定のキーワードを含む文章を作らせたり、正誤問題を解かせたり。

なんだか国語の学習みたいで面白いですね。

Editor Picks

Googleの検索広告売上の成長が鈍化していないことが、当初の予想と違うかもしれません。

AIが生成する回答で事足りることは少なく、

・本当に知りたい情報は違うんだよな

・これ本当?出所は?

となることが多いんですよね。

「ChatGPTで生成した文章」検出ツール、公開されない理由(期待されてるのに…)

学生が生成AIを使って書いたのかどうかを判定したいのであれば、提出したレポートからLLMを使ってQを自動生成して回答させ、問題なく答えられたら自分できちんと書いているとみなす、という方が良い。

生成AIで書くことが問題というより、レポート提出内容について提出者が理解していないことが問題のはず。

日本のマーケターは生成AI活用に慎重? アドビ調査 過半数が活用も、利用率は英仏など7カ国中最低

生成AIを組み込んだAI議事録ツールを提供している事業者目線でも、生成AIの用途1位が会議の文字起こしというのは、生成AIの利用が広まっていないのかなと思ってしまいました。生成AIがなくとも以前からあった技術ですし。。。

しかし、「ワークフローの自動化」も30%を占めており、確かに生成AIの最も生きるところは今まで自動化しきれなかったワークフローを自動化できるところにあるので、生成AIの利用度合い・リテラシが二極化しているように感じます。

The AI Bubble. A Reality I Just Realized in the GenAI Landscape

驚異的に利用されていたが、最後は評価額50億ドルが25億ドルまでダウンラウンドし、Googleへ売却されたCharacterAIの話。「AIバブルが弾けた」とされている。

CharacterAIは歴史上の人物など特定の人格設定を与えたAIとコミュニケーションが取れるサービスで、最盛期には月間訪問者数1480万人まで到達。

しかし、サブスクリプション型の収入は年間1520万ドルにとどまり、一方でAIの月間推論コストは2000-3000万ドルに達していて、全く利益を創出できず。